「TCH」について知ろう!

TCH とは Tooth Contacting Habit の略です。歯列接触癖と言います。

月刊サイトウ歯科で10数年に連載されていたコラムです。

サイトウ歯科・磐田 院長 齋藤滋子の子供時代の話から歯の話まで独自の視点で書いています。

どうぞ、お楽しみ下さい。

1

「むし歯のはなし 〜前編〜」

私達、歯科医療関係者は、虫歯のことを、「う蝕」とか「カリエス」と呼ぶことが多く、歯科検診では、一般に「C」という記号で表します。虫歯は歯の表面が脱灰することから始まるのですが、詳しく説明する前に、まず、歯の構造を確認してみることにしましょう。

歯はとても硬い組織ではありますが、歯科大学で歯の構造を学んだ時、私達は、砥石を使ってゴリゴリ歯をすり減らし、薄い切片にし、断面を顕微鏡で観察しました。歯の構造は、生えている奥歯を、半分にしたところを想定して、説明することにします。

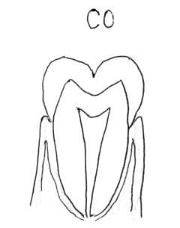

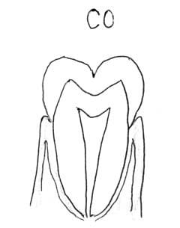

エナメル質は、歯の外側で一番硬い部分です。90%以上が無機質で、顕微鏡で見るとエナメル小柱という直径数ミクロンの細い繊維の束になっています。象牙質は30%程の有機質を含み、エナメル質の次に硬い組織です。これも象牙細管という細い管でできていて、管の中には歯髄側から象牙芽細胞の突起が伸びだしています。セメント質は骨と似た成分です。歯槽骨との間を歯根膜という繊維で結びつけています。歯髄は、いわゆる「神経」といわれる部分です。細い血管や神経線維が根尖孔を通って顎の骨の中を通る血管や神経とつながっています。虫歯はその進行度により、C1~C4に分類されますが、臨床的にはC1の様に見えても、実際に歯を削ってみると、それ以上に進行している・・・ということもあるので、数字にこだわることにはあまり意味がないようにも思われます。また、検診では、視診で虫歯かどうか疑わしい場合、CO(要観察歯-questionable caries under observaition) としてチェックすることもあります。では、どのように虫歯が進んでいくかをわかっていただくために、状態像を使って説明しましょう。

C0と診断される口腔内写真

シーオー

CO

物を食べた後、歯の表面では、実は、脱灰と再石灰化という、溶けたり修復されたりを分子レベルで繰り返しており、(後日詳しく説明する予定です)脱灰に傾くと歯の表面が溶け始めます。統計上は健全歯とみなしますが、お口の中の条件が悪ければすんなり虫歯に移行するし、条件が良ければ何年もそのまま、あるいは再石灰化してくる可能性もあります。奥歯の溝等で、エナメル質の実質欠損は認められないが黒く(褐色に)なっている場合や、平滑面で、やはり、実質欠損はないが、脱灰を疑わしめる白濁や褐色斑等がある場合、隣接面で精密検査を要するものなどがあります。

シーワン

C1

エナメル質あるいは露出した歯根のセメント質の、初期の虫歯です。探針で触ると実質欠損が分かり、見えにくい歯と歯の間などの虫歯はレントゲン写真で黒く透けて見えます。自覚症状はほとんどありません。治療は一般に、虫歯の部分を削って、人工的な材料を詰めますが、すぐに処置をせず、経過観察することもあります。

2

「むし歯のはなし 〜後編〜」

今回は、前回の話の続きで、虫歯がさらに進行した場合の話です。

エナメル質の脱灰がさらに深く進んで行くと象牙質に到達しますが、その境目からは、それまでとは違った展開が始まって行きます。象牙質は、象牙細管という有機質の多い、細い管状の組織ですので、そこに到達した虫歯は象牙細管を通って歯髄の方へ進んで行きます。“冷たいものや甘いものがしみる”ことや“痛い”こともありますし、何も気付かないで進行することもあります。

感染が歯髄に到達するとC3のレベルになりますが、実際にはその境界は曖昧です。ただし、歯髄が炎症を起こすと、ズキンズキンととてもつらい痛みに襲われることになります。

一般的にはエナメル質表面の脱灰が進むと、エナメル質結晶の崩壊が始まり、“う窩”と呼ばれる虫歯の穴があくのですが、目で見て穴になっていなくても、象牙質部分でドーンと大きく軟化が広がっていて、削ってみると、驚くほど大きな穴になってしまうこともあります。(写真1)の虫歯の部分を削ると(写真2)のような大きな穴になりました。

軟化した象牙質は茶色く柔らかで、手用の切削器具でボリッボリッと簡単に削れます(写真3)。

そしてさらに恐ろしいことには、虫歯の治療で詰め物等がある歯でも、詰め物の下や隙間から虫歯が進行する場合もあります。(写真4)は、適合性のよい金インレーが入っていて何ら問題ないように思われますが、金インレーを外してみると中は(写真5)のような虫歯になっています。

そんな忍者の様な虫歯ですが、私達の身体は侵されるばかりではなく、なんと素晴らしい防衛作用を持っていて、自分達の知らない間、けなげにも虫歯菌と戦ってくれているのです。それはまた後日に。

写真1

写真2

写真3

写真4

写真5

3

「歯の付け根が凹んできた⁉︎」

今回は、私たち歯科医が虫歯と診断して治療すべきか否かの判断に困る楔(くさび)状欠損のお話です。

楔状欠損は、字の通り、歯頚部(歯と歯肉の境目周辺)にできるくさび状のへこみです(図1)。

(図2)は、実際の口腔内で楔状欠損が起きている状態です。黄色い象牙質が露出していることがわかっていただけると思います。このレベルの楔状欠損は、この文章を読んでおられるあなたにも1,2本あっても不思議はないと言ってよいほど当たり前に見られる欠損です。

これは、主に強い横磨きによる刺激が加わることにより歯肉が下がり、歯頚部付近の露出したエナメル質やセメント質がくさび状に磨耗し、中の象牙質が出てしまった状態です。磨耗でおきますので、へこんでいるものの、面がつるつるになっていることが多いようです。

磨耗が起きてくると、“しみる”とか“さわるとチカッとする”などのといった知覚過敏の症状がでることがあります。原因は、象牙質には歯髄とつながっている象牙細管という管があり、象牙質が露出すると冷たい水や風などの刺激が歯髄に伝わり知覚過敏の状態になります。

このような症状が出て辛い時は、象牙細管を封鎖するために、薬剤を塗布したり、接着性の材料でカバーするなどの治療をすることもありますが、歯磨剤の使用をやめて磨耗の起きない磨き方で汚れ(プラーク)を取るように磨いていると自然に症状が消えることもあります。これは、体の防衛作用が働くためで、歯髄との境目に第二象牙質という組織が壁のように出来てくるためです。体は本当によくできていると思います。

“しみる”というのは体が「ここが変だからみてよ!」と訴えている初期の声だと思うのですが、そんな体の声を無視して強い横磨きを続けていると、くさび状の欠損は更に大きくなり、虫歯の治療と同じように充填をしたり、歯髄が出てしまった場合には抜髄(歯髄を取る治療)をしなくてはならなくなります。(図3)は大変進行した楔状欠損ですが、審美的問題以外には自覚症状はありませんでした。第二象牙質がしっかり歯髄を守っているからでしょう。症状がないので修復処置を行いませんでした。数年後に来院された時には、(図4)のようにへこんだ場所に汚れ(プラーク)がたまり、その面から脱灰(酸によって歯が溶かされること)が起こり、本当の虫歯になってしまいました。矢印の部分は歯髄に達しています。ここまでくると歯髄を取らねばならなくなります。(図5)は、歯が折れるのではないかと心配になる程磨耗した例です。

さて、そんな楔状欠損ですが、私の経験によると、横磨きだけが悪者ではなく、かみ合わせの強い当たりがある場所に起き易いように思います。歯に常に強すぎる力が加わると、歯を支える骨が下がり、歯肉も下がります。(咬合性外傷)それだけで欠損が起きるのか、そこが磨耗して欠損になるのか断言できませんが、歯の内側にも起こることがありますので、当たりによる歪の影響は大きいのではないかと思われます。詰めても詰めても充填物がとれてしまうという場合はかみ合わせも関係しているかもしれません。

(図1)楔状欠損になった歯を横から見ると歯頚部に楔状の凹みがあります(矢印)

(図2)軽度の楔状欠損

(図3)重度の楔状欠損

(図4)図3の楔状欠損から歯髄に達する虫歯になってしまった(矢印)

(図5)楔状欠損部で折れても不思議ではない状態

4

「おやつについて」

このところ、食に関する不安なニュースが多いようです。本来、“健康で生活するための食べ物”は安全なものでなければならないのですから、皆さんは、お子様の“食べるもの”については日頃から注意しておられることと思います。(注:園医をしている幼稚園の父兄に配布した資料です。)

さて、1日の中心となる食事についてはもちろんのことですが、意外と盲点になっているのがおやつやジュース類のとり方です。

“おやつ”イコール“甘いお菓子”と考えておられる方はいませんか?

確かにティータイムのスイーツをほうばる時は至福のひと時かもしれません。でも、コンビニで売られている菓子パンやプリンなどにはエネルギー量が記載されていますから、見てみましょう。“ちょっとおいしいもの!”はたいてい200キロカロリー以上です。スナック菓子1袋にいたっては300~500キロカロリー以上です。5歳児で1日1250キロカロリー、30代のお母さんでさえ1日2000キロカロリー位で大丈夫なのです。栄養のバランスがとれた3度の食事で1日のエネルギーをとりたいものです。

そしてもっと盲点になっているのが炭酸飲料やスポーツドリンクの類です。350mlの缶で130キロカロリー位ですが、砂糖は16~30g程入っています。5gのスティック・シュガー4本分の砂糖の量を想像してみてください。ゾッとしませんか?

また歯科的にいうと、誰の口の中にもいるミュータンス菌という虫歯菌は砂糖を分解して粘着性のプラーク(歯垢)を作ります。そしてその中で歯を溶かす酸を作り出すのです。お祭りなどで普段よりたくさん砂糖入りのお菓子を食べると、プラークもいつもよりたくさんたまります。プラークのたまったお口で砂糖入りの清涼飲料などを飲むと、プラークの中のミュータンス菌はもっと大喜びして、それこそお祭り騒ぎになります。酸もたくさん作り出すことでしょう。ハミガキしても追いつかなくなってしまうかもしれません。是非、水やお茶をお薦めします。

子供たちの嗜好は親たちをはじめとして周りの大人たちが作っているといっても過言ではないはず。おいしいものを簡単に買える時代ですが、簡単に買わずに健康を手に入れる“知恵”も大切かもしれません。おまけ

炭酸飲料等のエネルギーのほとんどは糖分由来のもので、その糖分は炭水化物の値とほぼ同じ。また果汁飲料は果汁の割合が少なくなるほど、添加糖分(ブドウ糖・果糖・蔗糖等)が増え、エネルギーも高くなります。缶やペットボトルの炭水化物の量を見てみましょう。

アクエリアス(350ml缶)10.1g

コカコーラ(350ml缶)24.9g

ポカリスエット(500mlペットボトル)33.5g

桃の天然水(500mlペットボトル)42.5g

午後の紅茶(500mlペットボトル)20.0g5

「学校で不正咬合と言われたら…?」

学校歯科医の観点から・・・

4月から6月にかけて、幼稚園や学校などでは歯科検診が行われます。私は小学校とその付属幼稚園で学校歯科医をさせていただいていますので、今回は検診に関することを書いてみます。

近年では、小学校以上では、生えている歯の状態だけでなく、顎関節の状態、歯列・咬合、歯垢の状態、歯肉の状態、の4項目についての診査を行い、それぞれ、0-異常なし、1-要観察、2-要精検、の判定をします。虫歯があったり、歯肉・歯垢の判定が2の場合は、保護者に治療の勧告を出しますが、歯列・咬合(いわゆる歯並び)に関しては、“お知らせ”という形になります。これは、現状では、不正咬合が、特殊な場合を除き、健康保険による治療が受けられないことや、完治まで長期間がかかるということの為のようです。判定については、実際は、学校歯科医間でも、多少格差があると思いますが、生え変わり完了時に不正咬合が予測される場合には、私としては、早めに保護者に知っておいて欲しいという気持ちで判定2にしています。

子供が持ち帰った紙が“お知らせ”のみの場合、保護者としてはちょっと迷ってしまうかもしれませんが、不正咬合・歯列は、多かれ少なかれ顎関節への影響がありますし、見た目の顔の形ばかりでなく、体の成長発育にも影響が大きいので、信頼できて気軽に話すことが出来る歯医者さんに相談することをお勧めします。

それでは、どのような歯並びが「お知らせ」の対象になるのか簡単に説明しましょう。

● 噛み合わせの異常 ●

1

正常咬合

上顎の前歯が下顎の前歯より少し外に出て、下顎前歯を少し覆っています。歯並びに隙間は無く、上顎の歯並びが下顎の歯並びより少し大きく、上下の歯並びは整ったアーチを描いています。このような咬みあわせを現在のところ正常咬合と呼んでいます。

2

上顎前突

上の前歯が極端に外に出ている状態です。

3

反対咬合

下顎前歯が外に出ている状態です。上の前歯が下の前歯に押さえられることで、上顎(鼻のあたり)の成長が抑制され、逆に下顎が過成長することになります。

4

交叉咬合

左右のずれがある状態です。写真では、向かって左側の臼歯部の咬みあわせが逆になっています。生え変わりの過程で一時的に起こり、自然に治ることもありますが、放置すると顎が歪んでくることもあります。

5

開咬

咬んだ時、上下の前歯が離れている状態です。指しゃぶりや舌を前歯に押し付ける癖が主な原因です。指しゃぶりは、3歳頃までになくなれば、永久歯への影響は少ないと言われていますが、その後も指しゃぶりを続けていると開咬になり、自然治癒は難しくなります。前歯が咬んでいないと、咬みあわせが不安定になります。

6

過蓋咬合

下顎前歯が見えない程深くかんでいる状態です。下顎前歯が上顎前歯内側の歯肉にあたるので、歯肉が傷つくこともあります。本来、上顎前歯に当たるはずの下顎前歯が、深くかみこんでしまうので、下顎が後退し、下顎の動きが規制され顎関節症にもなり易いと言われています。データーにはありませんが、最近の検診で、過蓋咬合は増えているような気がします。ゲームに熱中してかみしめている時間が長い人が増えていること無関係ではないような気がします。食事などの必要な時以外にもキュッキュッとかんでいる癖はやめるべきです。かんでいる自分に気付いたら、歯を離して肩の力を抜くことが大切です。

● 歯列の異常 ●

2

叢生

歯が並びきれなくてデコボコしている状態です。顎の大きさよりも、歯の横幅の合計が大きいとデコボコします。

1

空隙歯列

欠損歯、過剰歯、上唇小帯付着異常などが原因で歯並びに隙間がある場合です。写真の場合は、唾を飲み込むときに、前歯に舌を当てる癖で悪化しています。

3

位置異常

部分的に位置異常の歯がある場合です。写真の場合は、前歯の1本が内側に入っています。

いずれにしても、歯列・咬合異常の紙をもらった場合、信頼できる歯科医に相談されることをお薦めします。

6

「むし歯を知らない子供たち」

白濁がCO、要注意歯であることを書きましたが、“それって、ムシ歯なの?”とびっくりされる方がおられ、かえって、こちらのほうが驚いてしまいました。

白濁ができるということは、歯がSOSを発している状態です。ところが、白濁の部分は、歯と歯肉の境目付近にでき易いため、場所によっては気付かなかったり、歯の汚れ(プラーク)の下に隠されていたり、もともとあったものと勘違いしていたりすることもあるようです。また、気付いていても、虫歯と知らないために放置して、進行させてしまう人がいるのは、残念なことです。

そもそも、白濁はどうして出来てくるのでしょうか。

キーワードは脱灰と再石灰化です。普段、口の中の唾液はほぼ中性のph7ですが、食事をすると、口の中のミュータンス菌はプラークと酸を作り始め、数分後にはph4.5程度と酸性度が強くなります。この時、歯の表面から、カルシウムやリン酸などが溶け出します。(これを脱灰といいます)口の中に食べ物がなくなると、唾液の酸を中和させる作用が働き、ph7近くに戻り始めます。この時、唾液に含まれるカルシウムとリン酸は歯の表面に吸着されます。(これを再石灰化といいます)このように、歯の表面では(-)の脱灰現象と(+)の再石灰化現象が常に起こり、揺れ動いているわけですが、この現象は全て目では確認できない、顕微鏡レベルでの話です。ただし、間食を頻繁にとったり、砂糖製品であるお菓子や清涼飲料等をだらだら口にしたりしていると、口の中が酸性になっている時間が長くなりますので、脱灰が進み、再石灰化が追いつかなくなってしまうのです。べったりついたプラークと歯の間でも同様の現象がおきますので、プラーク付着の形に脱灰が起こり、白く不透明になるのです。ただし、適切な予防管理ができれば、再石灰化は脱灰を上回り、虫歯になりかけの脱灰部分は進行を停止し、休止状態になる可能性もあるのです。

さて、虫歯の出来始めはそのようなことですが、一般的に、最近は、虫歯に対する知識は向上しています。若い親たちは、子供が虫歯にならないよう妊娠中から注意したり、仕上げ磨き、フッ素塗布、シーラント、砂糖の制限・・・・と、熱心です。その影響か、東京の診療室では、虫歯の治療は減っているそうです。私のいる地方では、まだまだ、学校検診の後はお子様タイムになってしまいますけど。とはいえ、やはり、全国的にみると、虫歯は減少傾向にあり、虫歯を一本も持たない、“虫歯を知らない子供たち”も確実にふえています。

以前、予防歯科の教授が、「12歳頃まで虫歯にならなかった子供はそれ以降虫歯にならない」というようなことを話しておられました。12歳ころまでに、虫歯のできないような生活習慣が身についてしまえばもう大丈夫という意味だと思います。理屈では同感です。しかしながら、最近ちょっと違うなと思うようになりました。つまり、虫歯を知らない子供たちも、親の管理から外れる年頃になると、学校のカバンの中に甘いお菓子を忍ばせてしょっちゅう食べるようになったり、新しい環境になって食事や生活習慣が変わったり、と言うような事で、口の中の環境も変化し、急に虫歯ができてくることもあるのです。親の思いが伝わっていなかったのかもしれませんが、ひょっとしたら、子供たち自身は、虫歯を知らなかったが為に、虫歯に対する警戒心が全く育ってなかったのかもしれません。くれぐれも、脱灰が再石灰化に勝ってしまうような生活はしてほしくないものです。前歯の白濁

奥歯の白濁

7

「虫歯菌と戦ってくれる私たちの歯」

生き物は、命が脅かされそうになると、生き延びるための「自己防衛の力」をたいてい持ち合わせているものです。たとえば、半分を失ったプラナリヤ(写真1)は、すみやかに元の姿に戻りますし、トカゲはシッポを切って逃げても、シッポはまた再生します。花や野菜も枝が折れると別の枝が伸びてきたりしますし、ツンツルに枝を落とされた木でさえ、生きている限り、また葉が茂り緑いっぱいになることも可能です。それは「生命力」なのでしょうが、身の回りには、気がつくとそういう現象がいっぱいあります。

自分の体を見つめてみると、健康であれば、ちょっとした傷も止血作用が働き、すぐに傷の修復システムが作動し始め、数日で傷は治ってしまいます。そしてその陰では多くの細菌と戦ってくれる白血球等の防衛作用が働いています。一方、穴の開いた虫歯は、残念な事に、今のところ自然に元に戻ることはありません。“今のところ”というのは、 現在、ひとつの細胞から歯を作り出すという「再生医療」はかなりのところまで研究が進んでいるようで、そのうち虫歯の穴が治ってしまう時代がやってくるかもしれないのですが、現実にはまだ実用に至ってないというところでしょうか。ともあれ穴になってしまった虫歯の治療は、削って人工物で修復することになるのです。そういうと、何の“生命力”も“防衛作用”も働いてないように感じられますが、どっこい、顕微鏡的世界で見てみると、実は、けなげにも虫歯菌とたたかってくれる素晴らしい力がみえてくるのです。

それは、まるごと1本の歯を再生するということではなく、歯の内面、特に歯髄が危険にさらされそうになった場合に起こる反応です。虫歯や外傷、歯質の咬耗(かみ合う面が磨り減ること)、窩洞形成(治療のために歯を削ること)などによって、歯質の欠損ができると、象牙細管内が無機質の結晶で閉鎖されたり、象牙細管内の象牙線維を通じて、象牙質を作る象牙芽細胞の働きを活発にさせ、歯髄腔の内面に第2象牙質といわれる組織を作って行き、歯髄が侵されるのを守ります。つまり、簡単に歯髄が死んでしまわないよう、歯質を厚くして死髄を守るという防衛作用が働くわけです。(写真2~写真4)

ところで、虫歯の治療は、虫歯の部分を削り取って修復するのですが、「虫歯は予防的に大きく削る」のが普通ですので、せっかく第2象牙質が出来かけていても、はっきりしなければ歯髄に達し、抜髄(歯髄をとる)することもよくあります。近年の研究で「必要最小限の切削」という考えがでてきて、抜髄しないですむケースが増えました。修復材料も改良されてきています。ただ、本来はそうやって歯をあまり削らないほうが幸せであるはずなのですが、今の保険制度では歯科治療の報酬としては、殆ど何もしないに等しいことになってしまうため、健全な歯を残せば残す程、歯科医の生活は苦しくなってしまうという「矛盾」がおこってしまうのも事実で、我々の悩みです。(写真1)プラナリア

(写真2)歯髄に第2象牙質ができる

(写真3)正常な歯髄

(写真4)白い金属の下の虫歯によって第2象牙質が出来て歯髄が細くなっている。

8

滋子先生心の旅

「伊予大洲・1」

誰もが持っている自分だけの場所。そんな心の中にある思い出の場所の話をしてみようと思います。

私の郷里、伊予大洲は、盆地の真ん中を肱川(ひじかわ)が流れる、伊予の小京都と言われる所です。肱川は、夏には屋形船が出て鵜飼いが行われるような美しい川です。昔は現在の状況と違って、もっと水が澄んでいて、亀がいたり、川辺の砂利を手で掘るとシジミが取れたりしたものです。小学校にはプールがなかったので、夏の水泳の授業は、肱川で行われていました(下の写真)。

夏休みの午後には、10日間程の水泳学校が開かれ、泳ぎの好きなおじさんたちが先生になって、たくさんの子供たちに泳ぎを教えてくれました。我が家は肱川のすぐそばにありましたので、家から水着を着たまま河原を走って行ったものです。肱川の流れはそれ程急でもなく、浅瀬も深場もあり、子供たちの泳ぎのレベルによって班分けされ、練習する場所は選ばれていたようです。習い始めの頃は、岸辺に両手をついてのバタ足練習や、もぐって川底の石を拾ったりすることでした。次第に水に慣れてくると、面つき亀泳ぎ(犬かきと同じようなもの)、横泳ぎと、深場でも泳げるように訓練されてゆきました。そして上級になった時には、生徒の数も減るので、川の向こう岸に渡ったり、数メートルもある城山の大岩や木の枝から飛び降りたりと、現在では考えられないような大胆なことをさせてもらったものです。

水泳学校の最終日は水泳大会でした。先生が川の中に小皿や茶碗を投げ入れて、いっせいにとりに行く宝探しが恒例行事でした。“このあたり”と思っても流れがあるので宝の場所がわからなくなってしまい、いやがおうにも深くもぐって目をあけなければいけませんでした。水泳学校も、肱川も、本当に大好きでした。

小学校5年の時、神伝流をもっと習わないかと誘われて、そこで初めて、神伝流を意識するようになりました。今まで水泳教室で教えてもらっていたのは、クロールや平泳ぎのような近代泳法ではなく、川ならではの伝統的な古式泳法だったのです。大洲は神伝流、正確には神伝主馬流(しんでんしゅめりゅう)の発祥の地です。言い伝えによると、江戸時代、大洲藩主加藤貞泰の重臣加藤主馬光尚が川辺を歩いていた時、柳の枝が流転漂浪するのを見て深く悟り、泳法を創始したと言われています。その後、大洲藩の武術として受け継がれ、松山、岡山、倉敷、東京・・・と、全国に広まっていきました。古式泳法には、神伝流の他に鹿児島の神統流から水戸の水府流まで全国に12の流派が伝えられています。そして、毎年夏になると、全国の古式泳法の精鋭が集って日本水泳連盟主催による日本泳法大会が開かれています(写真1)。

日本泳法大会は、オリンピックのように速さを競うのではなく、各流派の型の正確さや泳ぎの美しさなどを競う大会です。順位の決定は、50メートルプールの脇で20人程の審査員が見ている前を、一人ずつ泳いで点数がつけられることによって決まります(写真2)。私も、この日本泳法大会にでるために、特訓が始まりました。

9

滋子先生心の旅

「伊予大洲・2」

前回の続き。

40年近く前の話ではありますが、私達には肱川しかありませんでしたので、夏休みに入ると毎日何時間も川にいて、真っ黒になって泳ぎました。しかし、川は天気が悪いと遊泳禁止ですし、8月のお盆には泳いではいけないという言い伝えがあったり、それを過ぎると水が冷たくなったりで、特訓と言っても正味1ヶ月程でした。生徒は4~5人、先生はたいてい田中寅雄丸さんという大工さんで、夕方になると仕事の終わったおじさんたちも合流しました。田中氏は20年程前に亡くなられましたが、当時は神伝主馬流の無形文化財として大洲市から指定され、祭りや寒中水泳などのイベントでは甲冑を着て神事として泳いでおられました。

(下の写真は、大洲市教育委員会パンフレットより抜粋したものです。)

寅雄丸先生が一番やらせたのは岸辺に手をついて基本のあふり足(あおり足のこと)の練習をすることでした。それは丁度野球で何度も素振りをするのと同じだと思いますが、まさに手取り足取りの指導で何度も繰り返しやらされ、水を蹴る度に手が砂利の中に埋まっていったものです。

あふり足はいわゆる横泳ぎの足で、体を横にした時上の足は膝と足首を曲げて前に出し、下の足は膝を曲げ足首を伸ばして後ろに引き、両足を同時にかいて水を挟みこみ、足を伸ばすやり方です。神伝流では、平泳ぎの様に上体が平になっても足はあふり足ですし、立ち泳ぎでも両足を前後に交互にあおって水を挟み込みます。あふり足の蹴り始めの足のポーズは一番注意されたことでしたが、このポーズがきちんと決まると、強く水を蹴って挟み込めるので、大きな浮力と推進力がつき、1かきで7~8メートル進む事も出来、25mのプールなら横泳ぎを3~4回することで泳げるほど効率よくなります。この練習で身に着けたポイントは、最初の足のポーズと、ザバッと蹴る力強さと、蹴り終わると同時にスッと力を抜いて両足が美しくそろうこと、その3つでした。

日本泳法大会は流派によって泳ぎ方が違うので、予選の規定では、平体・横体・立体の3種類を泳がなければなりません。どの流派にもたくさんの泳ぎ方があり、大会に出るにあたってはそれぞれ自分の得意なものを決めればよいのですが、大洲のものは他と比べると地味で実用的であるために点を取りにくく、しかも競技が行われるようなプールではなく川で練習していたのも大洲だけでしたので、とても不利でした。現在では、日本泳法大会は修善寺のサイクルスポーツセンターで毎夏開催されており、シニアのクラスとジュニアのクラスにと分かれていますが、当時は奈良の天理大学のプールで年齢制限なく行われていましたので、大洲はいつも最年少で大人と戦っていました。もっとも、自分達は勝つことなどあまり考えてなく、先生に連れられ、連絡船に乗ったり電車を乗り継いだり、生まれて初めて50mプールを見たりと、うれしくてしょうがなかったのでした。下の写真は、大洲市教育委員会のパンフレットからの抜粋です。「○日本泳法大会参加」の欄に、「特に昭和44年に参加した弘岡滋子(斎藤滋子の旧姓です)は1位を獲得して、大洲神伝主馬流の名を全国に高めた。」と書かれています。

大洲市教育委員会製作のパンフレット

10

滋子先生心の旅

「伊予大洲・3」

さて、そんなこんなで、最初の年は全く記憶に残っていないので、多分予選落ちだったのではないかと思います。それでも毎年出場し、中2の時、突然3位に入賞しました。大洲神伝流初めての快挙ということで愛媛新聞に載り、知らない方から励ましのハガキを頂いたりして、自分だけの喜びではないことを知りました。

翌年は6位、その次の年、高1の時には優勝しました。寅雄丸先生が喜んでくださったのはもちろんですが、その頃、大洲には加藤家の殿様がまだ生きておられ、(フーテンの寅さんの映画、「寅次郎と殿様」の通りの殿様でした。大洲の景色もでるので是非見てください。)寅雄丸先生と一緒にお屋敷によばれ、お祝いしていただいたのが、とても嬉しく素敵な思い出です。

大会では基本の泳ぎを選んでいましたので、それらを練習してはいましたが、寅雄丸先生は、それ以外のものもたくさん口伝で教えて下さり、今思えば、大会のためばかりではなく、水になじむことや伝統を目的にしておられたのかもしれません。たとえば私が好きだったのは、

- 後ろに伸ばした両手で水面に小さな水しぶきをあげながら足だけで泳ぐ「千鳥泳」

- 両足指で扇子等をつかんで手だけで泳いで浮き、足を沈めないよう体を上向き、下向きとくるくる翻す「車返し」

- 後ろから追ってきた敵に水しぶきを浴びせながら逃げる「抜き手」

- 波を立てずに歩くように泳ぐ「真の泳形―しんのおよぎかた」

- 川底にべったり腹ばいに沈む「水入―すいり」

- 浮身の「いかだ」「水枕」 などなど。

特に浮身は頭の方に伸ばした手先から足先まで上向きで水面にプカーッと浮くわけですが、これが結構難しく、体のどこかに力が入っていると足が沈み、顔しか浮きません。水になじんで力の抜き方が解ってくると、足がスーッと浮き上がってくるのです。これは快感です。丸太の様にぷかりぷかりういているのですから。何人かの浮身をしている人が互いの足を両手で持ちつながって浮くのが「いかだ」。一番難しいのが浮身からバランスをとりながら片手枕に横向きに寝ている状態にする「水枕」。これをしている寅雄丸先生はまるで涅槃像のようでした。水枕ができると素晴らしくいい気持ちで、そのころは気付きませんでしたが水面での瞑想だったのかもしれません。

高1の夏休みは、午後は毎日薄暗くなるまで水の中でした。大洲盆地は山の間に川が流れていますので、山の端に夕日が沈む頃になると、川面に夕焼けが映り、そーっと泳いでいるとピタピタピタと茜色や金色の波紋が広がって、静かで、きれいで、体が水に解けてしまいそうでした。

大好きな肱川でしたが、受験のこともあって、私の神伝流はこの年でおしまいにしてしまいました。

寅雄丸先生と私

11

滋子先生心の旅

「伊予大洲・4」

現実にはもう存在しないけれど、自分の心の中にははっきりと残っている情景があります。目をつぶると、景色も音も匂いも感触も思い出せるのに、実体は何も無い。「ああだったよね!」と確かめてみたいのに、そうするすべも無い。頭の中を、直接映像化できればいいのに。黒澤明監督の「夢」という映画のように・・・・。

そんなたわいもない事を考えるのは、夫がよく、子供の頃の「さなぶり」の話をしてくれるせいかもしれませんが、田舎ながらも町中で育った私は、農家のことを殆ど知りません。話を聞きながら、あぜ道を歩く少年の姿を想像します。

そこで思い出したのが、私の故郷の事。思い出したら、頭から離れなくなってしまったので、今回書いてみることにします。

愛媛の大洲地区では、少なくとも昭和30年代前半までは「おいのこさん」の行事がありました。10月か11月頃の夜、近所の男の子たちが数人、わらで作ったバットのような物を持って「おいのこさん、つかせて下さいや」とやってきます。OKが出ると、おいのこさんの歌を歌いながら(唱えながら)わらのバットをバシッ、バシッと振りたたくのです。暗い中、玄関の電灯で橙色に浮かび上がった少年達の姿と、わらを叩きつけた響きを思い出します。歌はうろ覚えながら、こうです。

「おいのこさんという人は、一で俵をふんまいて、二でにっこりわーろうて、三でさーけをつーくって、四つ世の中よいように、五ついつものごとくなり、六つ無病息災に、七つ何事ないように、八つ屋敷をたてひろげ、九つ小倉をたてひろげ、とおでとおとお、おさまったー、おさまったー、ここの屋敷はよい屋敷・・・・・」

終わるとおだちんをあげたと思います。家の繁栄を願う歌だったのでしょうか。

秋祭りには獅子舞が家々を回ってきました。小学校同級のイタズラッ子のN君やY君が、白く化粧、赤い口紅つけ、赤い花柄の着物を腰までたくしあげ、「サル」として獅子の鼻先でひもをクルクル回しながら、ピョンピョンはねて踊り、獅子をからかいます。タンタタッタ、タンタカタッタという太鼓の音にあわせてサルも獅子も軽快に踊り、舞が興じるとダダダダッと獅子がわらじのまま家の中にまで飛び込んできたりもして大サービス。最後は獅子の口の中に和紙にくるんだ志を入れておしまい・・・というものでした。

郷里の家は数年前取り壊され、更地になり、駐車場として利用されているようで、私は現実をまだ目にしていません。心の中の裏庭の畑や、夏みかんや柿、栗、枇杷などの木々を思い出しては、あのたくさんのセミたちは、土中のまま死んでしまったのだろうか・・・などと思ったりするのです。故郷を思う時、必ず思い出す、私だけの心の風景です。

12

滋子先生心の旅

「ヨーガと出会うまで」

私は、横浜の曹洞宗大本山総持寺境内にある鶴見大学歯学部に進学しました。正確に言うと“鶴見女子大学”に入学。

歯学部は新設3年目の女子だけの貴重な学校でしたが、翌年から突然男女共学となり、鶴見大学になりました。歴史的な?女子クラスで過ごした6年間を誇りに思っています。

当時は体育館がなかったので、入学式は総持寺の大祖堂で行われました。歯学部・文学部・短期大学部全員と、多くの関係者が座ってもまだ余りあるほど大祖堂は広く美しく、式の荘厳さに圧倒されました。

入学後、一泊参禅の授業があり、お寺の生活と坐禅を初めて経験しました。廊下の歩き方から食べ方まで、さまざまな作法があり、仏教を何も知らず、なまぬるく育った私にとって、とても刺激的でしたし、坐禅堂のひんやりと静まり返った空気や、低い読経の響きなど、まるで別世界で、すっかり魅せられてしまいました。部活で坐禅をしたいという友人はいませんでしたが、私はお寺に行きたくて、仏教青年会という部活に入り、他学部の仲間達と総持寺坐禅堂に通いました。

坐禅は一回が約40分。(1ちゅうと言う)これは1本の線香が燃え尽きる時間だそうです。曹洞宗では壁に向かってひたすら坐ります。初め、頭の中でざわざわもやもやしていたものが、しだいに沈殿していきます。坐禅の後の総持寺境内は、木々の緑がことさら美しく感じられ、心が浄化されるようでした。ピカピカに磨かれた長い長い廊下を、黒い衣の雲水さん(修行僧)が袂に風をはらませて足早に駆けて行く姿は、“こんな美しい世界があったのか”と思える程感動したものです。福井の永平寺でも1週間の修行をさせていただいたことがありました。貴重な体験でしたが、修行の最後の頃は膝が痛くて這って歩いた記憶があります。

で、悟ったかって?いえいえ、結局、何度坐っても足の痛さとしびれはなくならず、身体の硬さを痛感。だんだん熱が冷めた頃、ヨーガに出会ったのです。

始まりはカルチャーセンターの一日体験講座。まだ、ヨーガブームのはじまる前で、教室にいたのは、黒タイツのおじさん先生と6人程のおじさん、おばさん達でした。おしゃべりをしながら足の指を揉み解すところから始まり、「オーム」というマントラ(例の宗教とは全く関係なし。マントラとは呪文のようなもの。オームは“宇宙の神様、今からヨーガをしますから、私の中に降りてきて導いてください”というニュアンスの呪文のことです)を唱えてから、簡単な体操?をしたり、寝転がったり、無理のないメニューでした。とりわけ、黒タイツ先生の「無理はしない」「マイペース」「身体の声を聞きましょう」といったお言葉が心地よく、アットホームな雰囲気もあって、またしてものめりこんでしまったのでした。好奇心いっぱいの21歳の頃のことです。

「ヨーガを始める人のために」田原豊道 著(池田書店)に掲載された滋子先生の写真

13

エアコンが新しくなりました!

本当に暑い夏でした。

無事に乗り切れた事に感謝ですが、セミの聞こえない朝は何となく寂しい気がします。

セミといえば、米国イリノイ州では、17年ゼミと13年ゼミという二つの周期ゼミが同時発生し、その数、数兆匹、鳴き声も大爆音だったというのをTVで見ました。発生時期は正確で、同時発生は221年に一度の事というから更に驚きです。このセミは1匹が600個の卵を産み、2か月後に孵化した幼虫は、また、17年の土中生活を始めるのです。日本のような狭い国では、お屋敷がどんどんマンションになってしまったりして、時々、この庭にいたセミの幼虫はどうなっちゃったかなぁ?などと考える事がありますが、米国では17年もの間土中にいて大丈夫なのでしょうか?願わくば、次にこの子達が地表に出てくる時、地上の世界が変わっていない様、また、土ごとごっそりなくなってしまわない様、祈るばかりです。

さて、当院の話にもどります。実は、7月末にエアコンの調子が悪くなり、かといって、すぐに工事はしてもらえず、応急処置をしてもらいながら、暑いのに内心ヒヤヒヤしながら、何とか暑さを乗り越えました。そして、9月23日、待望の新しいエアコンが設置されました。天井埋め込みなので、なかなか見上げることもないと思いますが、フレッシュホワイトという、優しい白い色のエアコンがつきました。患者様のお顔に直接風が当たらないよう、ルーバーを付けましたが、もし、寒い、暑い、風が気になる等、お気付きの点がありましたら、どうぞ、遠慮なく教えてください。調整させていただきます。今回はちょっと大きな出費ではありましたが、なにより安心感があります。ひょっとしたら、自費で歯を治療した時と同じ気持ちかもしれませんね。

3か月後にご来院の患者様は次は1月です。その頃は暖房で働いてくれているはずです。

約17年働いてくれていた昔のエアコンくんに感謝しつつ、新しいエアコンさんと共に、サイトウ歯科、これからもよろしくお願いいたします。

saitousikaiwata © 2019